原标题:刘承臻|布莱希特的辩证蒙太奇:于贝尔曼论《工作笔记》与《战争通识》

原标题:刘承臻|布莱希特的辩证蒙太奇:于贝尔曼论《工作笔记》与《战争通识》

导读:

...

布莱希特(1898-1956)

国会大厦纵火案后次日,布莱希特离开德国,开始了十五年的流亡者生活。这并不意味着遁世和逃离。伴随着戏剧创作的成熟,流亡的布莱希特面对紧迫的现实,发展出了更迫近战争和政治的蒙太奇美学。他吞噬了所能得到的关于时局的报纸和杂志,剪切重组,将其拼贴在1938年开始的《工作笔记》(Arbeitsjournal)中,从而保持对欧洲和世界的洞察,以期达到不在场的在场。1940年,布莱希特在笔记中坦言自己开始写作一些四行短诗,或他所说的箴铭诗(epigram) 。这些交替韵和五步抑扬格的箴铭诗与裁下的照片一同组成布莱希特所称的“照片-箴铭诗”(photo-epigram),集合为《战争通识》(Kriegsfibel)出版。1955年,也就是布莱希特去世的前一年,《工作笔记》写作结束。同年,1940年开始1947年完成的《战争通识》终于出版 。

布莱希特著《战争通识》

《战争通识》出版时受到审查,出版后销量惨淡,在布莱希特死后也未得到重视,九十年代英译本才出版。两千年后有寥寥散论开始钩沉这两部文本,但总体仍受冷落。这时所要面临的,是后“9·11”时期新的媒介与图像的技术图景,图像与政治的关系问题迫切需要处理,二十世纪上半叶面对浩劫般现实而进行的图像书写实践对此具有重要的研究价值。在近几年地缘政治和战争的背景下,2023年在柏林开展的布莱希特一百二十五周年诞辰活动也围绕着《战争通识》进行。布莱希特这两项工作的价值正在逐渐显露。法国哲学家和艺术史学家迪迪-于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)2009年出版的《当图像采取立场》(Quand les images prennent position)可以说是迄今为止对这两部作品最为深入的阐发,他联通本雅明、布洛赫、巴塔耶、瓦尔堡(Aby Warburg)等诸多思想家与实践者,认为布莱希特在他的“战争剧场”(《工作笔记》)和“小辩证机器”(《战争通识》)中发展出了极具辩证的蒙太奇。这种辩证不是为了综合上升,而是充满张力地停留在矛盾阶段,它同时也是一种内在于思想中的面对历史的姿态。布莱希特通过如此的蒙太奇,用诗歌和视觉文献互相反应,重构一种艺术的文献,深入到历史和现实的深处,并反对作为历史主义和档案化的记录。下文从于贝尔曼对布莱希特这两项工作的把握和发展出发,试图阐明于贝尔曼所言的辩证蒙太奇具有的多重意涵:首先,辩证蒙太奇作为美学政治的手段改造既有的媒介形式,生产虚构的真实,通过蒙太奇的去语境和再语境——简言之,陌生化——建立事物背后隐藏的关系,达成超越现场性目击的洞见(clairvoyance);其次,它代表着布莱希特的现实主义和历史唯物主义,并试图展示历史本身的断裂、冲突和时代错误(anachronism),创造出史诗的多重时间性,这又以他延宕和中断的辩证法所支撑;最后,此种对现实的蒙太奇处理本质上是针对历史和记忆的另类书写,从而拒绝占统治地位的叙述和调控,是一项在图版中对世界进行重访、重组、重建的工程,并作为一门“通识”最终期望读者学会阅读图像,进而阅读历史。

迪迪-于贝尔曼著《当图像采取立场》

洞见与改造

本雅明在其著名的《摄影小史》中讨论了能够实现“对秘密的披露和对实情的建构”的摄影,它对抗的是那些自称为真实但实则虚伪的广告宣传和拼接的摄影,对此他引用了布莱希特对摄影的看法:

一张克虏伯工厂或A.E.G.公司的照片对所拍对象几乎提供不了任何讯息。真正的现实转换成了功能性的存在,比如,工厂使人间关系物化就没有在照片上体现出来。因此,确实需要“建构一些东西”,建构一些“人为的,创制性的东西”。([德]瓦尔特·本雅明:《艺术社会学三论》,王涌译,南京大学出版社,2017年,36页)

布莱希特毫无疑问是一个媒介学者——他对收音机也有集中论述,认为其不应是单向度输出的,而应是双向交流的——他早已意识到照片文献所谓的再现并没有反映任何社会关系,它的展示让更重要的真实不可见。彼时已有达达主义和立体派对照片进行拼贴的先驱,布莱希特对约翰·哈特菲尔德(John Heartfield)的政治拼贴和其所工作的杂志A-I-Z(Arbeiter Illustrierte Zeitung)也长期保持着关注。在为A-I-Z十周年而做的文章中,布莱希特称资产阶级的摄影技术所巨量生产的图像“似乎仍然具有真相的特征,实际上只会掩盖事实”(转引自Christian Lotz, "Marxist Aesthetics, Realism, and Photography: on Brecht’s War Primer,"载Capital in the Mirror, SUNY Press, 2020, p. 65)。德国学者彼得·比格尔(Peter Bürger)追溯了从立体派开始的拼贴,认定这项先锋派的方法在布莱希特这位“我们时代最重要的唯物主义作家”中得到突破,他将作品中单个符号脱离整体,不从属于“有机”而独立地指向现实。在以布莱希特为代表的真正的先锋派的作品中,“不仅现实以其多种多样的具体形式渗透到了艺术作品之中,而且作品也不再使自身封闭在现实之外”([德]彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,商务印书馆,2002年,172页)。可以这么说,布莱希特使虚构的真实不再是纯然的虚构或真实,而是创造了介乎其间的范畴。这种矛盾状态亦如布莱希特在《工作笔记》中所说的流亡生活的经验——1940年7月6日在写到法西斯德国在欧洲战场取得胜利时,在芬兰的布莱希特紧随而写的是“(这里的)这些明亮的夜晚非常美丽”(Bertolt Brecht, Bertolt Brecht: Journals 1934-1955, Routledge, 1996, p. 78);1944年4月29日粘贴德国士兵对南斯拉夫农民搜身怀疑其为游击队战士的照片时,他提到这天正在沉浸地听人朗读莎士比亚——在芬兰一方面收到希特勒胜利的消息,另一方面瞥见河边薄雾中的桦林风景时,他将这种经验描述为一种“中介的时间”(in-between time)。

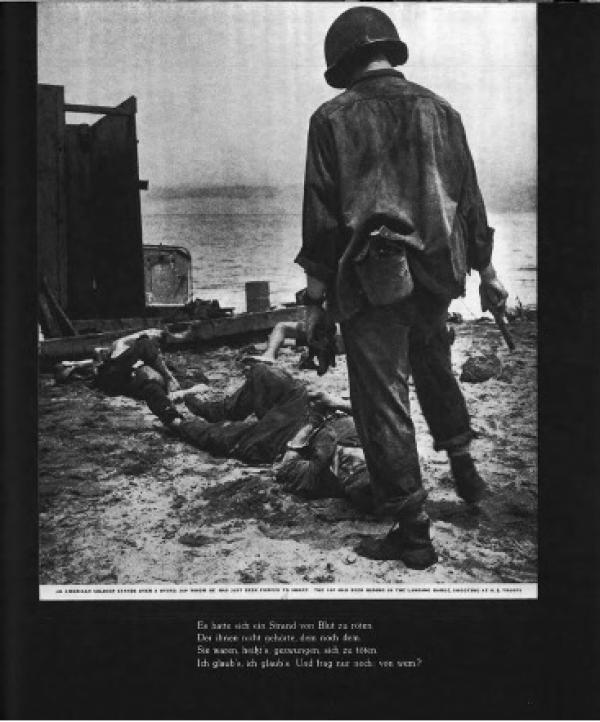

在比格尔的脉络下,艺术作品指向现实就要“使艺术作品进入到一种与现实的新型关系之中”。布莱希特的“照片-箴铭诗”中,现实被埋在了表面再现的照片之内,箴铭诗如板机一样触发其内爆,释放真正的所指。在带领读者细读时,于贝尔曼说:“一份文献至少包含两层真理,第一层总是不充分的。”(Georges Didi-Huberman, The Eye of History: When Images Take Position, MIT Press, 2018, p. 24)《战争通识》中有一幅原本在《生活》(Life)杂志中说明为“一名美国士兵站在一名奄奄一息的日本人身边,他刚刚被迫开枪射击”的照片。布莱希特的箴铭诗则是:

And with their blood they were to colour red

A shore that neither owned. I hear it said

That they were forced to kill each other. True.

My only question is: who forced them to?(Bertolt Brecht, War Primer, Verso, 2017, Plate 57; Bertolt Brecht, Kriegsfibel, Elenspiegel Verlag, 1955, Plate 47)

他们用鲜血将彼此染红

我听道,双方都不拥有的海岸说

他们被迫将对方杀死

确实。我的问题只是:谁所迫使?(本文所引箴铭诗由笔者翻译)

显然,布莱希特借沉默之自然物发出的质问,与照片以及所携带的原始宣传功能组装成某种话语的对峙关系,它让“法西斯日本的士兵试图攻击反法西斯战士,最后因后者自卫而被杀死”这一语境失效并复杂化。于贝尔曼继续解释说,以此图像为例,其中至少存有三个异质的时间性:1943年在战场中事件所发生的时间,照片的生产传播以及政治宣传功能运作的时间,以及布莱希特在他的“微观剧场”中加入自己的诗歌对其进行颠覆的时间,它将前两个时间作为对象进行处置并建构自身。这里的多重时间性,使得图像读者能够对图像“陌生化”,其中不可见的现实经由读者的思考而浮现,因此倒转了官方话语和图像生产的意识形态,引出可能的新意涵:美国有必要阻止法西斯主义的扩张,但这一行动同样服务于其本身的帝国主义扩张,因而无论生或死,照片上的士兵不过是从属于互相敌对的两个世界上的霸权。当图像和诗歌并置,它们就已经组合成一架新的装置,各自都已不再如初。蒙太奇不是简单的加法,其中每个要素的意义都已完全逆转,互相激活。于是于贝尔曼告诉我们:“图像什么都没有告诉我们:它们对我们撒谎,或如象形符号一般隐晦,直到我们付出努力进行解读,也就是说去分析、分解、重组、打断,并将它们疏离于它们引发的语言的俗套(以及视觉上的俗套)。”(The Eye of History, p. 27)

于贝尔曼的论述仍是基建于布莱希特自己的陌生化理论。对照片的陌生化首先是对现实的陌生化。布莱希特的陌生化,一言以蔽之,即是对那些仿佛不言自明的事物重新感到惊异。罗兰·巴特在论布莱希特时说:“震撼意味着再创作,并非一种模仿,而是进行拆卸与挪动的创作,过程会叮铃作响。”([法]罗兰·巴特:《罗兰巴特论戏剧》,罗湉译,生活·读书·新知三联书店,2021年,329页)它并不意在提供完整的真相或真理,而是使既定的现实问题化;意在开启思考,而非给出答案。在古希腊,铭文被比喻为蜜蜂的刺:虽然小,但却刺痛。流亡者移动的生活也不允许诗人写作大而全的战争图景,短小精炼的“照片-铭文”只是要让读者开启最初的一跃。

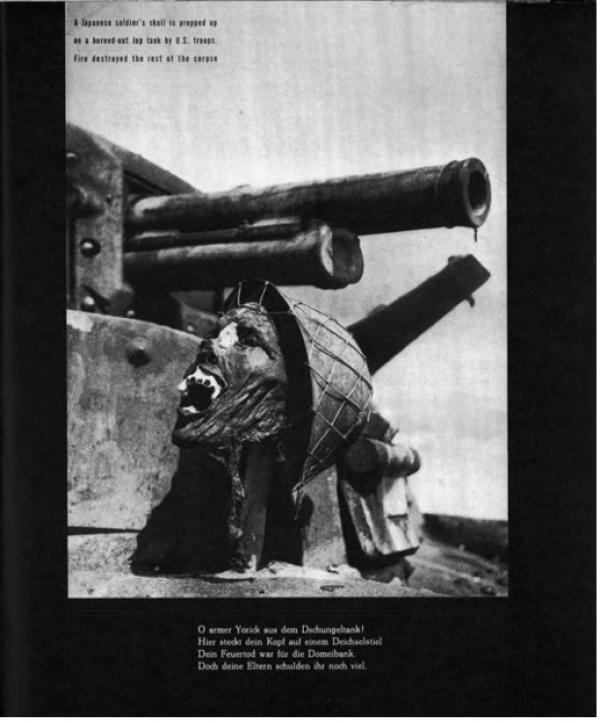

在一个干枯的士兵的头颅钉在坦克上的照片下,布莱希特写作:

Alas, poor Yorick of the burnt-out tank!

Upon an axle-shaft your head is set.

Your death by fire was for the Domei Bank

To whom your parents still remain in debt.(War Primer, Plate 53; Kriegsfibel, Plate 44)

唉,可怜的郁利克死在烧毁的坦克上!

直直插在轴珠上的是你的头颅。

你的死是因为多美银行

你的父母仍向它欠有债务。

郁利克(Yorick)出自《哈姆雷特》,他是老国王的宫廷小丑。第五幕中,哈姆雷特来到墓地看到他的头骨后独白:“唉!可怜的郁利克,霍拉旭,我认识他;他是一个最会开玩笑、非常富于想象力的家伙。……现在你还会挖苦人吗?你还会蹦蹦跳跳,逗人发笑吗?你还会唱歌吗?你还会随口编造一些笑话,说得满座捧腹吗?你没有留下一个笑话,讥笑你自己吗?这样垂头丧气了吗?”([英]莎士比亚:《哈姆莱特》,朱生豪译,人民文学出版社,1978年,108-109页)多美(Domei)则是日本官方新闻机构的名称。这二者在诗中同时出现已然就具有足够强的蒙太奇效果。Tank(坦克)和bank(银行)在这里因为诗文的韵辙而联通,它将读者暂时从图像的残酷中抽离,进入到对战争的经济学原理的思考,使资本主义的生产剩余如何驱使其进行帝国主义扩张的问题,从图像的暴力和诗歌的韵律之间出现。同时,事实的浮现亦使图像加倍的残酷:正是银行对这些债务的投机运作,大规模的战争才能够得到支持,而后这些负债的平民或其家人又被送去战场。这些图版带给我们的分散、辩证和陌生化,使我们看到复杂而交织的关系。事件不再孤立,我们得以意识到存在着其他的不可见的面向。

本雅明的《作为生产者的作者》发表于布莱希特进行这两项工作之前,在其中他引用了布莱希特的功能转换(Umfunktionierung)的概念。毫无疑问,这一概念正确地描述了布莱希特这两项工作中完成的媒介改造:

改变生产机器便意味着破除一种障碍,克服一种对立,那些束缚知识分子生产的障碍。这里的障碍是文字与图像之间的障碍。我们向摄影师要求的是给照片添加文字标题的能力,让文字标题把它从流行的损耗中抢救出来,赋予它革命的使用价值。当我们——作家——涉及摄影时,我们将格外强调地提出这一要求。在这里,对于作为生产者的作者来说,技术的进步也是他政治进步的基础。([德]瓦尔特·本雅明:《作为生产者的作者》,王炳钧、陈永国、郭军、蒋洪生译,河南大学出版社,2014年,20页)

二十世纪的左翼媒介实践因而可以追溯至布莱希特,直到居伊·德波那里仍可见其效应。作为流亡者,对布莱希特来说这种转化同时是一个最为机动灵活的武器。用于贝尔曼的话说,流亡者的后退只是为了更好地去知道;要知道,就要保持距离,既不能太远,也不能太近。也就是说,这种流亡者的感知模式和美学政治内含了布莱希特自身的生存处境:“因此,我们需要理解,在时间中看(seeing)和存在(being)是不可分割,甚至是相互把握的。”(The Eye of History, p. XV)于贝尔曼向我们展示了近乎于虫洞般的图版,当布莱希特伏案工作时,他真正工作的对象是流亡者的政治意识所弯曲的时空。如布朗肖所对陌生化效果的评价:“新的艺术意象不简单地再现事物,而是用一束被远方的力量所转化了的远方的光,向我们展示事物。”([法]莫里斯·布朗肖:《无尽的谈话》,尉光吉译,南京大学出版社,2016年,706页)于贝尔曼使用“洞见”(clairvoyance)来描述这种视觉——“图像的分解只是为了重组,为了在洞见的经济学中将一切进行蒙太奇和重组”(The Eye of History, p. 251)——这是流亡者为达远视所做出的创建。

辩证与史诗

“一切有碍于我们揭示社会因果关系根源的形式都必须抛弃,一切有助于我们揭示社会因果关系根源的形式都必须拿来”([德]贝托尔特·布莱希特:《反驳卢卡契的笔记》,张黎编选:《表现主义论争》,华东师范大学出版社,1992年,283页)——流亡的过程中布莱希特参与了“表现主义论争”,批驳了以卢卡奇为代表的庸俗现实主义。其后几年布莱希特继续保持对现实主义的思考,1940年8月4日,布莱希特写道:“在现实主义的问题上:通常的观点是,现实在作品或艺术中越容易被识别,它就越现实主义。与此相对,我的观点则是,在艺术作品中被识别的现实被把握(mastered)得越多,它就越现实主义。”(Bertolt Brecht: Journals 1934-1955, p. 84)这一现实主义的特征可以在《工作笔记》中发现。

这部笔记在写作时并未考虑出版,具有更多私人性质,也正因此更铭刻了布莱希特的思想意识,如同一个蒙太奇之思维的跑马场和练习室,在私人写作的同时进行着对世界的剪切。它超出了“日记”的范畴,达成了个人和集体、特殊和普遍的同一。1940年10月8日,布莱希特粘贴了一张德国部长从墨索里尼住处离开的照片,又粘贴了一张显微镜下致病杆菌被噬菌细胞破坏的图片,显示这种组合仿佛游戏,操作者通过透镜观察时事,享有绝对的主权。1944年6月12日,布莱希特将教皇庇护十二世(Pope Pius XII)的祈祷、隆美尔元帅(Marshal Rommel)和部下在地图上谋划战略、纳粹在苏联的屠宰场三张照片拼贴在一起。这几个场景在不同的空间,但时间上却几乎同时发生。相隔甚远的图像之间可能存在的关系被激活,我们可以如此看待:当一场屠杀发生时,宗教领袖在世外桃源进行着祷告,它双手向上的姿势,与隆美尔向下自信地指挥战局的姿势,以及那些悲怆的平民挖掘和拥抱着尸体的姿势共振(这天笔记中所写的,则是批评他的舞台设计师太过沉浸于贩卖情绪的戏剧中的移情)。布莱希特并未告知或暗示这些现实之间的因果关系,读者只能自由地联想和揣测。或许不存在答案,所以图像间的关系也不可能固定。于贝尔曼认为,这种现实主义根源于布莱希特的辩证法。

1942年1月22日,布莱希特写道:“对辩证法的真正使用:允许你处理相互矛盾的元素。”(Bertolt Brecht: Journals 1934-1955, p. 194)布莱希特在笔记中多次强调,对应世界的无序,辩证法的使用意味着要寻找现实的缝隙、冲突和中断。对此,于贝尔曼说,蒙太奇则需要体现“矛盾的辩证的混乱”(paradoxical dialectical disorder)。他总结道,布莱希特的辩证法并不是持续上升运动的辩证法,它停留在矛盾无法解决的中断状态,一种永恒的冲突状态。它类似于本雅明在辩证意象中创造的“静止的辩证法”、阿尔都塞所说的以“自我意识的延迟”为标志的辩证法,因而“‘非亚里士多德’戏剧的问题,以及布莱希特作品中蒙太奇的美学,都关涉令人厌烦的矛盾的重置,以及不可避免的非综合”(The Eye of History, p. 85)。它驱使观众不断地对着不能确定的联系验证自己的假设。

这是史诗剧反对亚里士多德戏剧的原因。布莱希特对二战中种种事件破碎而辩证的书写,明显区别于亚式诗学的编排技术。于贝尔曼将《工作笔记》比作一个与编年史(chronicle)相对立的时间混乱工作坊(temporarily disordered workshop),认识到布莱希特的蒙太奇造成的时代错误具有进行另类历史书写的潜能。巴特的看法也有启发:“在布莱希特笔下,历史是一个笼统的范畴:它无处不在,是弥散式的,而非分析式的。”(《罗兰巴特论戏剧》,208页)这种时间观在史诗剧里展露淋漓,在其中,历史以不连续的面貌出现,它以寓言的形式暂时离开当下,去到同时重叠在舞台上的另一个时空。古老的故事常常隐喻着当代,离开当下是为了更好地进入当下。历史如星丛般散布着,创造着艺术的内在的历史。于贝尔曼在书中并未详述法国哲学家朗西埃(Jacques Rancière)对时代错误的论述。实际上朗西埃同样也为其正名,从他的理路中可以更进一步理解布莱希特的蒙太奇及其创造的内在历史。

对朗西埃来说,图像只能生存在其外部,生活在与异质性发生的关系中。在《图像的命运》中,他从巴特的“刺点”和戈达尔的影像出发,展示了审美体制中被解放的图像的异质性,其生命力在于不断与他者的纠缠。这种不同艺术之间,艺术与现实之间,艺术中不同时间之间搅拌在一起的现象,推动形成了他所谓的“一种混沌的大并置”(a chaotic juxtaposition)。这并非彻底的混乱,而是存在一种统筹性的逻辑,或曰美学-政治逻辑。语句-图像(phrase-image)就是这一逻辑中的重要概念,它存在于剧场艺术、电影、摄影等诸多艺术种类中。事实上,这一概念本身就体现了跨媒介特性,朗西埃着重用它来描述审美体制下,文本和图像如何解除再现的限制。在亚里士多德的诗学传统中,图像服从于文本,而在现代主义时期,如莱辛所揭示的,二者逐渐分离。语句-图像,意味着再结合,但不存在相互的等级差,它们以持续的中断为方式拼合各种异质元素,并调节着其中碰撞又交错的关系。布莱希特的“照片-箴铭诗”从此理论视角来看,的确是最好的范例。朗西埃认为,时代错乱长期以来被认为是需要摒弃的,它成为以年鉴学派为代表的历史学者在历史叙事中建立的真理体制所欲排除的异己,这种排除依靠的也是亚里士多德式的诗学技术。在这样的修辞技术中,时代各有其本质并进行统摄,违反时代的个别是不可能的。朗西埃批判道:

不存在时代错误。但是,存在这样一些联系模式,我们可以在积极含义上称之为年代错位(anachronies):与时代相悖的事件、观念、意指,使意义以一种逃脱了任何同时代性、任何时代与“它自身”之同一的方式流传开去。年代错位是一个词、一个事件,或者一个已离开“它的”时代的指意序列,它通过这种方式被赋予定义完全源始的道岔(points of orientation)的能力,并完成由一条时间线到另一条时间线的飞跃。正是由于这些道岔,这些跳跃和联系才具有了“造就”历史的力量。(Jacques Rancière, “The Concept of Anachronism and the Historian’s Truth,” InPrint, Vol. 3, Iss. 1, Art. 3, [2015], pp. 47-48)

这种并置与飞跃,在布莱希特那里,或许就是“辩证”与“史诗”的意义。在序言中,于贝尔曼借朗西埃的说法,将此种逃逸的图像称之为“被解放的图像”。

历史与记忆

负责《战争通识》编辑和出版的露特·贝尔劳(Ruth Berlau)在前言中写道:“忘记过去的人并无法逃离。这本书想要教的是如何阅读图像。”(Kriegsfibel, Preface)可见,此书想要回应的是战后德国所面临的对过去创伤性历史的压抑和遗忘的问题。在文学甚至语言都难以为继的情况下,如何对纳粹历史进行清算,如何进行一种历史教育从而与压制的力量争夺记忆的战场,这些思考都隐含在布莱希特的蒙太奇中。也正是因此,布莱希特将其标题取作“战争通识”。

所谓“通识”(primer),是指给孩子们的启蒙读物、通识教育读本或者早教绘本。战争这一最残酷的词语和儿童读物的名字被放置在了一起。儿童总是富有想象力的、天马行空的、具有蒙太奇思维的,他们尚未被玷污。《战争通识》想以充满想象力和乐趣的方式,反抗对过去和记忆的调控与压制,教给人们一些区别于父母口中或新闻媒体的历史。这也是为何布莱希特选择用最朗朗上口和具有节奏感的韵诗,因为他希冀这些恐怖的知识可以从感性出发,它们可以如童谣般得以铭记。用布莱希特的话说,知识是娱乐的。这也是教育剧的理想,即戏剧带给人的思考是在快感中完成的。作为通识,它教给人们常识:图像是复杂的,事物并非如此简单。在此意义上,也可以认为,它希望读者重新变得天真,对事物重新感到好奇,进而重新进行探索。布莱希特对后代是抱有希望的:

人们经常忘记,戏剧以什么方式对人产生教育作用。孩子在他真正懂得事情之前,他完全以戏剧方式对待周围发生的一切。当孩子听到或看见发生这样那样的事情,他的反映,你会感到可笑的。……当成人在哭的时候,孩子也跟着哭,而且流着泪,感到真正的悲痛。……对成人来说不可能是别的样子。他的教育永远不会停止。([德]布莱希特:《布莱希特论戏剧》,丁扬忠等译,中国戏剧出版社,1990年,254页)

对于一种天真的目光来说,姿势是最直观的。我们在布莱希特剪切的照片中看到新加坡女人为战死的儿子哀嚎的姿势、欧洲士兵在战壕死去的姿势、防空洞中泰国女人的姿势,等等。这些姿势——于贝尔曼引用瓦尔堡的概念——建立起了激情程式(formula of pathos)的网络,在其中不同的悲情姿势建立起联系。照片中姿势的同源性联系以图集(atlas)的形式发生,因此对于贝尔曼来说,《战争通识》和《工作笔记》带有很多瓦尔堡的影子,是另一种记忆的图集。在于贝尔曼看来,瓦尔堡的《记忆女神图集》(Mnemosyne Atlas)因其图像之间隙,重点也在其中的蒙太奇因素。在这部未完成的图集中,瓦尔堡将各处搜刮到的图像以断裂、非连续的方式在图版上放在一起,创造着非实证主义历史的“活着的记忆”。瓦尔堡和布莱希特作为“不安的同代人”,共同创造着图集中的文化症状学,通向本雅明所谓的“作为世界痛苦之历史的历史”(Geschichte als Leidensgescbichte der Welt)。从荷马到歌德,布莱希特同样唤起一段世界混乱的文化史,以便组成他的灾难程式,进而“从根本上说,战争以及一般而言‘世界的解体’(die Welt aus den Fugen)构成真实的‘艺术主题’(das Thema der Kunst)”([法]乔治·迪迪-于贝尔曼:《记忆的灼痛》,胡新宇等译,中国民族摄影艺术出版社,2015年,13页)。于是,根据于贝尔曼,布莱希特的图集根本上教给读者的是关于生存和时代症状的知识,是瓦尔堡所说的“讲给真正成年人的鬼故事”。这种暴力的教育学——给大人的鬼故事、给儿童的通识读本——所传授的就是世界的苦难、邪恶和忧郁,“布莱希特审视了我们今天从文献中看到黑暗历史的能力”(The Eye of History, p. 27)。这需要几代人漫长而艰难的重建。

于贝尔曼对布莱希特的阐发贯穿了他自己的研究,布莱希特的蒙太奇作为他从辩证图像出发吸收的线索,最终通向他对历史、记忆、时间和政治的思考。于贝尔曼在前言中提及纳粹特遣队(sonderkommando)在纳粹集中营中秘密拍摄并带出的照片,他说在其中看到了“历史之眼”——这些照片超出了被观看的范畴,成为凝视我们的历史的眼睛。观照历史的图像被历史之眼孕育,无比丰沃,但唯有不再不加思辨地固定自己的目光,也不再将图像固定为视觉文献时,我们才能看到其中超越其所“显示”的内容。也是在这个意义上,于贝尔曼区分了采取立场(taking position)和站边(taking side),前者表明面对图像时辩证运动的姿态,同时它承认图像自己的历史生机。以“历史之眼”和“采取立场”为标题,于贝尔曼提醒我们的是,他阐述布莱希特的工作既超出文学亦超出图像学,不如说是一门历史的工作。于贝尔曼此书最后一句话便是:“通过在不同图像组成的蒙太奇中变位,通过编写它的编年史,可以教会我们一些关于自己历史的内容——也就是我所指的,一些‘别的’历史。”(The Eye of History, p. 251)这应该与《战争通识》的最后一首“照片-箴铭诗”进行蒙太奇式的互读——照片上年轻的学生们在阶梯教室认真听课,而布莱希特所写的箴铭诗的最后一句是:“学着去学,绝不遗忘!” (Und lernt das Lernen und verlernt es nie!——这首诗原本属于计划中的《和平通识》[Friedensfibel])